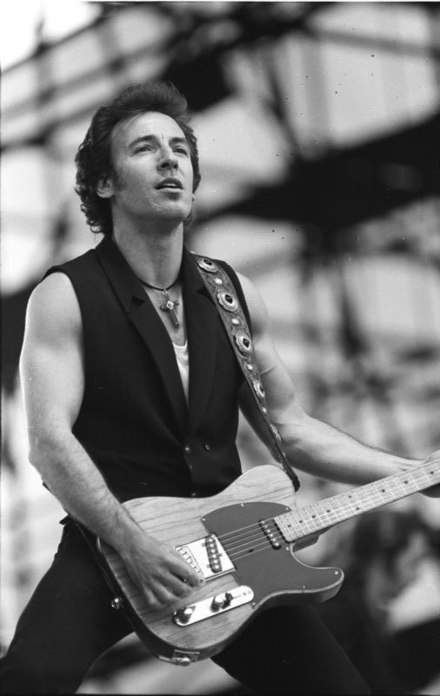

La E Street Band, storica band di Bruce Springsteen

L’America siamo noi

Parliamoci chiaro: l’America (o meglio, quel pezzo di continente americano conosciuto con il nome di United States of America) è un po’ in ognuno di noi. I film western di John Ford ambientati nella Monument Valley, i bordelli fumosi del quartiere Storyville a New Orleans negli anni ’20 dove il jazz ha visto gli albori, la Route 66 e la sua aura da strada leggendaria, il delta del Mississippi che trasuda ruralità tra un bending in pentatonica minore e un canto gospel nella chiesa più vicina, George Gershwin e l’eterno elogio di New York City in musica; ma anche John Travolta e la febbre del sabato sera negli anni ’70 e il movimento hippy che, a colpi di pacifismo e musica finalmente “diversa”, senza disdegnare una massiccia dose di sostanze illegali, voleva a imperterrito mostrare al mondo l’altra faccia del mondo U.S.A., quello meno di fascino e decisamente più antitetico rispetto alla nostra visione di occidentali Europei. Si parla qui del razzismo, presente negli Stati Uniti da che il paese prese forma, dell’eterna spada di Damocle, che affligge ogni cittadino americano, di non avere diritto a nessun aiuto da parte dello Stato ma di dover dipendere esclusivamente dalla propria capacità economica (la filosofia delle “assicurazioni private per ogni cosa” è strettamente statunitense, ultimamente corteggiata anche in alcuni contesti europei, se non proprio messa in atto) e della più grande delle contraddizioni per quello che, a proprio dire, sarebbe il paese più civile al mondo: la pena capitale, spesso e volentieri unilateralmente dedicata a quella popolazione nera che dalla gestione presidenziale di Barack Obama si sarebbe forse aspettato un cambio di rotta più deciso e decisivo (ma d’altronde il vizietto di rendere l’America “great again” è leggermente consolidato nel DNA a stelle e strisce).

The Boss knows all of it

Bruce Springsteen, The Boss, tutto questo lo conosce bene e sa che un’arma per combattere, almeno verbalmente, la “trappola per gonzi” dell’american dream c’è e si chiama rock’n’roll. A partire dal primo disco, Greetings from Asbury Park, il cantautore del New Jersey ha donato i propri ascoltatori una miscela onesta e personalissima di folk e rock music, condita con testi mai banali che strizzano l’occhio a ogni tecnica prosodica tipica della letteratura americana. Born In The U.S.A. esce il 4 giugno 1984, è il settimo album in studio di Springsteen e ne rappresenta forse la punta di diamante in quella che è la sua produzione discografica. A parte il superbo lavoro di songwriting (semplice e diretto, ma coinvolgente e commovente per la propria onestà intellettuale, oggi dote estinta da tempo) e di arrangiamento (la E Street Band qui si presenta al proprio massimo), ciò che salta all’orecchio è la maestria con cui Springsteen mette sul tavolo tutte le contraddizioni statunitensi di cui si è parlato poco fa, tratteggiando un paese che si vanta da una parte di fornire ai propri cittadini una moltitudine di possibilità di realizzazione, mentre dall’altra scarica sulla strada di fronte al pronto soccorso i malati impossibilitati a potersi permettere un’assicurazione sanitaria. Riascoltare Born In The U.S.A. oggi offre molteplici chiavi di lettura e una visione dall’interno della società americana come pochi sono stati in grado di fare negli ultimi quarant’anni attraverso l’arte; ancora più importante risulta tale ascolto se prendiamo in considerazione il caso di George Floyd a Minneapolis, fatto endemico di un male razziale che noi europei, tutto sommato, non abbiamo mai avuto anche se, almeno se prendiamo per vere le statistiche sulle attuali tendenze politiche in Europa, un assaggio lo faremmo volentieri (magari farebbe bene, se non altro a farci rendere conto di quanto tutto ciò che riguarda il razzismo sia accostabile al letame e poco altro).

Melting Pot di tematiche e stili

Bruce Springsteen in concerto a Berlino Est nel 1988

Le tematiche ci sono tutte: la guerra del Vietnam e lo spinoso problema dei veterani mai più reinseriti in società (Born in The U.S.A.); il topos americano per eccellenza del viaggio della speranza in cerca di fortuna, con avventure amorose annesse (Darlington County); la condizione e della working class americana (I’m on Fire); l’utilizzo di personaggi immaginari, oppure anonimi, come descrizione di specifiche classi sociali (Bobby Jean e Glory Days); le storie d’amore vissute al massimo (I’m Going Down); il nostalgico ricordo dell’infanzia vissuta in un piccolo centro abitato e la sottomissione al sentimento razziale imperante (My Hometown). Anche lo stile musicale di Springsteen tocca punte di eccellenza in questo lavoro, portando la sua personale sintesi artistica di rock’n’roll e folk music ai massimi livelli possibili. Sono passati trentasei anni ma l’ascolto di questa pietra miliare della pop music risulta ancora fresco e profondamente attuale, a riprova di come con quel melting pot non solo di etnie conosciuto con il nome di Stati Uniti d’America, volenti o nolenti, dobbiamo sempre avere a che fare. Pur non essendolo sulla carta d’identità, siamo tutti un po’ Born in the U.S.A.